发布时间:2017-03-29 14:36 我要投稿

3月18日,荥阳市作家协会组织河南省、郑州市、荥阳市三级作家协会会员骨干20人,走近贾峪镇大周山国家级文物保护单位“千尺塔”,开展作家走基层活动,采集生动、贴近生活的创作素材,读懂荥阳文化,讲好荥阳故事,用精彩文章为荥阳文化事业和旅游事业的发展助力。

作家们首先被千尺塔东侧的大周山山坡上杏花所吸引。远远望去,满山的杏花林成了一片花的海洋,它开得像阳光下的火团,好比是九天的仙女把撕碎的锦缎洒向人间,瑰丽万状,绚丽无比。近看,杏花却是粉红色的,白中透红,粉中透红,像搽过胭脂一样漂亮,一簇一簇的,粘在枝条上。一棵棵,一片片,这简直是花的世界,花的海洋。

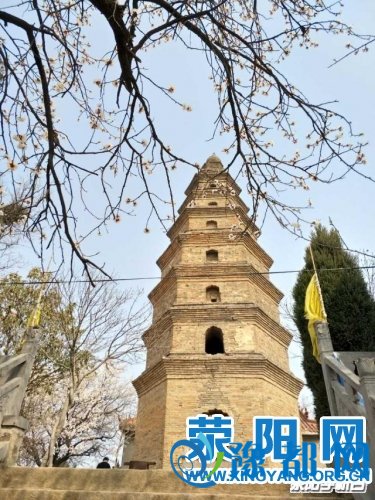

而更让作家们感兴趣的是花海中的千尺塔和关于千尺塔的深厚文化。千尺塔,在当地民间传说中又名曹皇后塔。由于从大周山脚下到塔顶有千尺高度,所以叫“千尺塔”。 千尺塔位于汴河发源地大周山顶,当地俗称塔山。千尺塔,始建于北宋仁宗年间。相传宋仁宗明道二年,在大周山下朱家峪选纳曹家女子入宫,次年册立为皇后。曹皇后原来是一位民女,幼时善良懂事,喜爱文墨,因其头部和脸上都长有病疮,遭到嫂嫂的虐待,被赶到山中放牧。她在山中放牧的同时,还用树枝在山石上习文练字,其精神感动了山神,从山石间流出一股墨汁来,供女子练习书法。长此以往,她沐浴在墨香和山上中草药的药味中,头上脸上的病疮竟不见了,而变得美丽漂亮、楚楚动人。这个消息传到了宫内,宋仁宗便派人把她接到宫中做了娘娘。后来她却过不惯宫中锦衣玉食的生活,常常思念家乡,郁闷成疾。宋仁宗便命人在她的故乡建座塔,同时在宫内建筑“望乡楼”,以便皇后登楼望塔,解其思乡之愁。望乡楼很快就建成了,可千尺塔却迟迟建造不成,为此宋仁宗还杀了不少工匠。要知道建造一座千尺高的塔谈何容易,当时有一位聪明的工匠就出主意,以羊群驮砖,白灰浆砌筑,把塔建于大周山上。很快一座八级六角阁式塔就建立在大周山之巅,因此,大周山也叫塔山。此后,曹皇后就能站在开封的望乡楼远眺家乡的千尺塔了。如今在大周山南侧悬崖巨石旁,有一泉眼,泉眼上边刻有“膏笔泉”三个大字,相传是曹皇后当年写字膏笔之处。从膏笔泉石级而下6米左右,有一块巨大的青石,上边有大大小小模模糊糊的字迹,传说是曹皇后的“写字崖”。

千尺塔是“曹皇后”塔的传说在民间流传了千年,但千尺塔其实是北宋初期建于圣寿寺内的佛塔,明嘉靖二十六年的石碑证实,是为纪念北宋高僧定光和尚所建,定光和尚本姓郑,曾经到此居住、圆寂。

千尺塔坐北朝南,是高13米、九级楼阁式青砖建筑,塔内有六角形塔心室,建于后周世宗显德年间,重修于北宋至和年间。由于历史久远,第九级早已无存。1989年维修后高15米,此塔排水处理属于叠涩+束腰+叠涩砌筑处理结构,用砖通过一层层堆叠向外出跳跨空,侧面看是一条优美的弧线,下雨时可以加大下泄冲击力,增加塔寿命,虽历经千年风雨剥蚀和29次有感地震侵袭,依旧巍然屹立,足见其设计之合理,结构之牢固,显示了我国古代建筑技术水平的高超精湛。

这座佛塔,准确地说,应该叫大周山宋塔,是荥阳现存最早的古塔,当之无愧的“荥阳第一塔”。 千尺塔是中国佛塔演变的实物标本,为研究宋代佛塔建筑艺术提供了实物依据。2013年5月3号,被国务院公布为第七批全国重点文物保护单位。无论是“曹皇后”思乡心切的美丽传说,还是纪念定光和尚的遗迹,远去的历史的谜团在我们面前已呈现不出它本来的面貌,但这一切似乎都已不重要了,现在的塔山已成为了人们假日休闲、观光旅游的好去处了。当地一个叫张国亮的已注册了“郑州千尺塔旅游管理有限公司”。

据荥阳市作家协会主席赵炳煜介绍,这已是荥阳市作家协会自2012年以来开展的第七次作家走基层活动,创作各类作品200多篇在多家媒体发表。赵炳煜说,开展作家走基层活动是贯彻落实习近平总书记中央文艺座谈会讲话精神和中央文艺“两会”精神的具体实践。

(广播电视台 莉娟 晓琳)

《读懂荥阳文化 讲好荥阳故事 荥阳作家走基层走近“国保”千尺塔》由河南新闻网-豫都网提供,转载请注明出处:http://zhengzhou.yuduxx.com/xingyang/579314.html,谢谢合作!

豫都网版权与免责声明

1、未经豫都网(以下简称本网)许可,任何人不得非法使用本网自有版权作品。

2、本网转载其他媒体之稿件,以及由用户发表上传的作品,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

3、如因作品版权和其它问题可联系本网,本网确认后将在24小时内移除相关争议内容。